samedi, 15 juin 2024

Élections européennes: les prémices de la dissolution de l'UE

Élections européennes: les prémices de la dissolution de l'UE

par Luigi Tedeschi

Source : Italicum & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/elezioni-europee-l-incipit-della-dissoluzione-della-ue

L'Europe, ou plutôt l'UE, n'est pas notre destin inéluctable. La victoire de la droite ne conduira pas, pour l'instant, à la déstabilisation de la classe dirigeante oligarchique-technocratique de l'UE, mais elle est néanmoins un symptôme clair de l'aversion des peuples envers une institution supranationale par laquelle ils ont été marginalisés, opprimés et appauvris.

Malgré la débâcle des socialistes et des verts, la majorité actuelle au Parlement européen, emmenée par les "populaires" (PPE), dispose des voix nécessaires à sa reconduction. Les Populaires pourraient également entamer des négociations pour inclure les conservateurs dirigés par Meloni dans la majorité. Cependant, une probable re-proposition d'une majorité qui poursuit ses politiques centrées sur la révolution numérique, la transition écologique et l'austérité économique, comme si de rien n'était, conduirait à l'exaspération du conflit en cours entre les peuples et les élites, rendant ces clivages irrémédiables.

Le renforcement des forces souverainistes rendra cependant moins probable la réélection de von der Leyen (par ailleurs impliquée dans le scandale des négociations obscures entre l'UE et les grandes firmes pharmaceutiques pour la fourniture de vaccins, sans jamais avoir été poursuivie). Même avec la majorité actuelle, la Commission devra alors faire face à un nouveau Conseil européen. Des bouleversements politiques internes aux Etats membres engendrés par les élections européennes, émergeront de nouveaux gouvernements avec des orientations très différentes et peu compatibles avec la majorité au Parlement européen et à la Commission européenne. Ces élections ont en tout cas exprimé un rejet populaire très clair du réformisme technocratique et dirigiste qui a gouverné l'UE jusqu'à présent. Les contrastes et les conflits qui surgiront au sein des institutions européennes pourraient conduire à l'ingouvernabilité de l'UE elle-même.

L'orientation politique européenne consolidée depuis des décennies est complètement bouleversée et surtout, ces élections consacrent le déclin définitif de l'axe Paris-Berlin, expression des puissances dominantes en Europe. Scholz et Macron, les dirigeants vaincus, sont les victimes d'eux-mêmes, en tant qu'architectes d'une politique qui a conduit l'Europe à un asservissement total à l'OTAN, avec pour corollaire le déclin économique et social de l'ensemble du continent européen. Les puissances européennes que sont la France et l'Allemagne sont également déclassées dans le contexte mondial.

Ces élections représentent le point de départ d'un processus de désintégration graduelle mais progressive de l'UE. L'immobilisme, la bureaucratie, l'absence d'une ligne de politique étrangère définie, le dogmatisme économique néolibéral, les maux qui ont toujours frappé l'UE, seront accentués, dans une phase de stagnation politique étendue à l'ensemble de l'Europe, dans laquelle les tensions sociales et les conflits entre États seront exacerbés. Ceci met en évidence l'échec de l'UE, organisme technocratique et financier qui a conduit au déclin de la démocratie, à la fin de la souveraineté des Etats et à la disparition des cultures identitaires des peuples européens.

La crise irréversible du modèle européen apparaît aujourd'hui dans toute sa dramaturgie. Un modèle d'inspiration idéologique cosmopolite, mondialiste, élitiste, culturellement soumis à l'influence des courants libéraux américains, qui a assimilé l'idéologie, le genre et la culture woke. L'UE n'est pas un État, c'est un organisme supranational sans subjectivité autonome dans la géopolitique mondiale. Aujourd'hui, l'Europe n'est qu'une plateforme politico-stratégique de l'OTAN. L'UE a été décrite comme un éco-monstre juridique, construit sur la base d'un projet d'ingénierie sociale, dont le programme réformiste est l'incarnation réelle du modèle de la Grande Réinitialisation, avec la révolution numérique et la transition environnementale préfigurées par Klaus Schwab au Forum économique mondial.

Cette même dimension post-historique dans laquelle se trouve l'AmEurope actuelle a subi un coup dur. Les bouleversements géopolitiques actuels issus de la Grande Guerre et de l'émergence des Etats-Civilisations, ont probablement influencé les consciences des peuples européens. C'est du moins ce que nous nous plaisons à espérer.

Il faut cependant noter que lors de ces élections européennes, ce sont les compétitions entre les forces politiques au sein des États qui ont prévalu. Les projets et les idées sur les réformes structurelles de l'Europe n'ont pas émergé. Nous saluons chaleureusement la débâcle des bellicistes à la Macron, mais l'orientation des forces souverainistes elles-mêmes est largement turbo-atlantiste et pro-sioniste. Mais être souverainiste chez soi et américaniste en Europe est une contradiction évidente et irréconciliable.

Les structures économiques défaillantes de l'UE n'ont pas été remises en cause. La récente mesure démagogique mise en œuvre par la BCE, avec la baisse des taux de 0,25 %, en conjonction avec les élections, n'efface certainement pas les attentes négatives de l'économie européenne. La hausse des taux ne peut pas vaincre l'inflation causée par des facteurs externes, comme la hausse des coûts de l'énergie, mais seulement générer la récession. La crise structurelle du modèle européen est d'ailleurs démontrée par le fait que le PIB européen est actuellement inférieur de 35 % à celui des États-Unis. La primauté allemande et son modèle économique basé sur les exportations sont en train de se dissoudre en raison de la fin de l'approvisionnement en énergie russe bon marché. Mais dans l'UE, le pacte de stabilité et ses politiques d'austérité économique continuent d'exister. Les mêmes partis souverainistes d'Europe du Nord sont les adeptes les plus fanatiques de l'austérité financière aux dépens de l'Europe méditerranéenne.

Le déclin du modèle allemand, fondé sur le monothéisme du marché, ne s'accompagne d'aucun projet de réforme de l'économie européenne.

La décomposition du système européen reflète celle de la mondialisation néolibérale en cours dans le contexte géopolitique mondial. La primauté de l'Occident dans le monde est en voie de dissolution. Mais l'idée nouvelle d'une Europe des peuples est totalement absente.

18:54 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, politique internationale, union européenne, élections européennes 2024 |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Elections anticipées au Royaume-Uni: tous les gains pour les travaillistes ou...?

Elections anticipées au Royaume-Uni: tous les gains pour les travaillistes ou...?

Peter W. Logghe

Source: https://www.facebook.com/peter.logghe.94

Le Premier ministre conservateur britannique, Rishi Sunak, a annoncé la tenue d'élections générales anticipées. Normalement, les résidents ne devaient voter qu'en novembre, mais désormais, ce sera le 4 juillet. La raison pour laquelle le Premier ministre britannique a déjà dissous le parlement reste un mystère, car les sondages montrent que les conservateurs se dirigent vers une énorme défaite, avec sans doute seulement 20 à 25 % des voix. Les gains pourraient aller en grande partie au Labour qui, avec Keit Starmer (photo), semble suivre une voie centriste. Lors des dernières élections locales, les conservateurs avaient déjà perdu des centaines de sièges.

Mais il ne s'agit pas seulement d'un changement de pouvoir ou d'un changement de gouvernement, de passer des conservateurs aux travaillistes. Les dernières élections locales l'ont déjà montré. Dans la ville de Leeds, au nord de l'Angleterre, par exemple, le nouveau conseiller municipal vert, Mothin Ali, s'est montré particulièrement satisfait de son élection et s'est exclamé: "Allah Akbar". Avec sa barbe fournie, sa longue robe blanche, son châle de prière et son kufiyaduk, il ne laisse guère de doute sur ses convictions.

L'islamo-gauchisme dans sa version britannique ?

Il ne s'agit pas d'un cas isolé, comme le prouve aussi le nouveau conseiller municipal de Bristol, Abdul Malik. Lui aussi a qualifié les Juifs de "cancer". Et lui aussi siège au conseil municipal pour les Verts. En raison du système électoral britannique, les médias dominants se concentrent parfois trop sur le duel entre les travaillistes et les conservateurs, mais les Verts (de gauche), par exemple, ont fait une percée lors des élections locales. Dans les 107 conseils locaux anglais et gallois où ils ont été élus, ils ont remporté 181 sièges. Aux élections locales de Londres, ils ont à nouveau obtenu environ 13 % des voix et sont devenus le troisième parti politique.

La percée des Verts est un casse-tête pour les travaillistes, qui espéraient obtenir des voix de l'opposition. L'ancien ministre britannique Peter Mandelson (travailliste et ancien haut conseiller de Tony Blair) l'a décrite comme suit : "Les Verts sont en train de dégénérer, à devenir une poubelle, un bassin de collecte non seulement pour les activistes climatiques, mais aussi pour les radicaux de gauche frustrés". Les travaillistes ont remporté de nombreux sièges au sein des conseils municipaux, mais ont perdu les voix des musulmans. Le Royaume-Uni compte environ 4 millions de musulmans, soit 7 % de la population. Ils votent de plus en plus pour des petits partis ou pour les Verts. L'aile pro-palestinienne du parti travailliste, qui s'est regroupée dans un ensemble de propositions intitulé "Le vote musulman", souhaite un changement de cap au sein du parti. Elle veut se débarrasser de "l'argent sioniste" au sein du Labour, souhaite que les écoliers puissent prier partout dans les écoles et que les personnes prénommées Mohamed "n'aient plus à payer de primes d'assurance à l'avenir".

Enfin, ceci : selon les derniers sondages, les travaillistes pourraient obtenir entre 37 et 43% des voix pour leurs listes, les conservateurs entre 19 et 21%, le parti réformateur (Farage) entre 16 et 19%, les libéraux-démocrates entre 11 et 14% et les verts entre 5 et 7%. Ce ne sont que des sondages, mais ils vont tous dans le même sens: un résultat historiquement mauvais pour les conservateurs et un résultat fort pour les travaillistes (suffisant pour gouverner seuls ?).

13:13 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, politique, politique internationale, grande-bretagne, royaume-uni |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 14 juin 2024

Élections européennes : un nouveau clou dans le cercueil de l'Ordre

Élections européennes : un nouveau clou dans le cercueil de l'Ordre

Raphael Machado

Source: https://www.geopolitika.ru/pt-br/article/eleicoes-europeias-mais-um-prego-no-caixao-da-ordem-liberal

Depuis que nous avons commencé à réaliser que l'opération militaire spéciale russe en Ukraine allait être un conflit de longue durée (par décision russe), j'ai souligné que les répercussions du conflit sur la scène politique européenne seraient significatives.

En Europe, nous avons le résultat prévisible et naturel de tout ce qui s'est passé en Europe au cours des quarante dernières années, mais surtout au cours des deux dernières décennies.

Les élections du Parlement européen de cette année indiquent une augmentation notable de la présence des partis nationalistes, conservateurs, eurosceptiques et anti-immigration dans les couloirs du Bruxelles eurocratique. Comprenez bien : il ne s'agit pas d'un coup du sort, d'un "game changer", car cette myriade de partis extrêmement hétérogènes répartis en deux groupes politiques (et un certain nombre de partis non inscrits, donc dans aucun groupe) a connu une croissance globale d'environ 10%, se rapprochant d'une occupation d'environ 30% des sièges au Parlement européen.

Le Parlement européen a le pouvoir, rappelons-le, de décider de la conduite de la Commission européenne, c'est-à-dire de l'"exécutif" de l'UE - aujourd'hui dirigé par Ursula von der Leyen.

Mais le groupe de Mme von der Leyen, composé des partis libéraux-conservateurs, des démocrates-chrétiens et des centristes libéraux, n'a pas subi de défaite majeure. Il a même légèrement progressé dans l'ensemble (en partie grâce à l'augmentation du nombre de sièges au Parlement). Les grands perdants sont tous les autres groupes politiques: les écoglobalistes, les libéraux-progressistes, les post-libéraux, les libertariens, les sociaux-libéraux et toutes les autres variantes du libéralisme de gauche, ainsi que les libéralismes libertaires et les divers libertarianismes.

D'un point de vue symbolique, il s'agit d'une défaite majeure pour le macronisme et le schizo-wokisme, d'une reprise timide pour le merkelisme et d'une victoire raisonnable pour le conservatisme national (sous ses différentes formes).

Comme je l'ai dit précédemment, les causes de tout cela sont multiples et peuvent être divisées en causes structurelles et immédiates.

Parmi les causes structurelles figurent, par exemple, les vagues constantes d'immigration encouragées par la classe turbo-capitaliste euro-atlantique afin de promouvoir le remplacement de la population des travailleurs autochtones et, ce faisant, de promouvoir la baisse des salaires et la fragmentation de l'organisation du travail. Selon Marx, l'immigration de masse est l'un des outils utilisés par la bourgeoisie pour saboter la classe ouvrière, non seulement pour augmenter l'offre de main-d'œuvre (avec des personnes désespérées) et réduire ainsi les salaires, mais aussi comme moyen de défenestrer une classe ouvrière ayant un plus grand degré de conscience en elle-même et pour elle-même, en la remplaçant par une classe pratiquement homogène de desperados aliénés - dont l'intégration dans la classe ouvrière nationale est entravée par les différences ethnoculturelles et religieuses, ainsi que par la possibilité de divergence des programmes spécifiques reposant sur cette hétérogénéité.

Ces vagues migratoires, qui se sont intensifiées avec les printemps arabes, au cours desquels des immigrants de toute la planète ont été présentés par les médias et la gauche comme des "réfugiés syriens", se sont retrouvés avec des frontières pratiquement ouvertes après avoir été chassés de leurs pays par des mafiosi et hébergés par des ONG financées par George Soros. Ainsi, des millions d'immigrés sont entrés dans les pays européens par vagues impossibles à absorber (ce qui était précisément l'intention des élites), créant des ghettos et des zones de non-droit. Le résultat immédiat, outre la libération de plus grandes possibilités d'accumulation de capital par les élites et la désintégration de la classe ouvrière, a été une explosion de la violence urbaine, de la petite délinquance et des viols, sans parler du terrorisme.

Pour les Européens, leur monde est devenu un enfer à un rythme record. Alors que les riches, à l'origine de cette tragédie, vivent dans des communautés fermées, pratiquement dans des bulles élitistes, le prolétariat européen de souche a vu la violence atteindre des niveaux insupportables et a dû supporter d'être remplacé par des travailleurs étrangers moins qualifiés, mais moins conscients, plus désespérés et plus conformistes sur le plan social.

L'idée que l'immigration existe parce que "les Européens ne veulent pas travailler" est un délire gauchiste. En fait, le taux de chômage des jeunes Européens de souche est élevé, à tel point qu'ils doivent immigrer dans d'autres pays européens pour trouver un emploi. C'est simplement qu'il est très avantageux pour les hommes d'affaires d'embaucher des immigrés, et que les immigrés ont accès, dans la plupart des pays européens, à des prestations sociales et à des "filets de sécurité" inaccessibles aux autochtones.

Tout cela fait partie intégrante de la logique néolibérale qui s'est emparée de l'Europe entre les années 80 et 90. Tandis que les élites ouvraient les frontières pour remplacer le travailleur indigène syndiqué par des néo-esclaves, elles privatisaient les entreprises, réformaient les retraites et le droit du travail et mettaient en œuvre des mesures d'austérité qui ont conduit à la désindustrialisation et à la stagnation économique.

Mais apparemment incapables de comprendre ce qu'elles faisaient, ces élites ont continué à penser que c'était trop peu et trop tard. Dans le cadre de la logique transnationale de l'écoglobalisme (menée par des élites turbo-capitalistes qui veulent utiliser le "vert" pour débloquer de nouvelles opportunités d'enrichissement accéléré et être en mesure de mieux contrôler le peuple), les élites européennes ont également commencé à imposer des mesures législatives draconiennes visant spécifiquement le prolétariat et la classe moyenne. En particulier, des taxes ruineuses sur l'essence et le diesel, diverses limitations de la production agricole, des mesures dissuasives sur l'utilisation des voitures et la consommation de viande, tout cela pour "sauver la planète". De plus, les Allemands ont fermé leurs centrales nucléaires.

En France, cet ensemble de mesures insensées a débouché sur le mouvement des Gilets jaunes, véritable processus politique au potentiel révolutionnaire qui a changé le paysage politique français.

Et puis les élites européennes ont décidé d'intensifier tous ces processus pendant la pandémie, avec des mesures visant à accélérer les faillites des petites et moyennes entreprises, et avec des politiques publiques de contrôle social comme le "greenpass" et des projets dystopiques visant à limiter la circulation des citoyens et à augmenter les impôts sans autre but précis que de baisser le niveau de vie de la classe moyenne. Comme un doigt dans la plaie, alors que les pays européens imposaient des régimes de confinement parmi les plus durs de la planète, les frontières restaient ouvertes à l'immigration.

L'Europe était déjà sur la corde raide, et c'est en février-mars 2022 que le verre a commencé à déborder.

Car pendant ce temps, l'UE collaborait également avec les États-Unis pour s'emparer de l'Ukraine, conformément aux directives de la géopolitique thalassocratique classique, qui prévoit la fragmentation territoriale sur un cordon sanitaire autour de la Russie occidentale avec des satrapies atlantistes russophobes afin d'empêcher la restauration impériale de la Russie.

En réaction préventive à l'opération militaire que l'Ukraine préparait contre le Donbass pour mars 2022, la Russie est entrée en Ukraine.

En Europe, les principales mesures prises par le gouvernement ont été des sanctions, des livraisons d'armes et l'ouverture des frontières aux immigrants ukrainiens.

Les sanctions ont renforcé l'économie russe et affaibli les économies européennes, en particulier celle de l'Allemagne, en raison du rôle du gaz russe. D'autres relations économiques avec la Russie sont également importantes pour l'Europe. L'Europe a connu une hausse de l'inflation, en particulier de l'inflation sur les biens alimentaires, ainsi qu'une augmentation des factures d'électricité.

Alors que les Européens souffraient de la récession économique, les dirigeants de l'UE ont dépensé de l'argent pour acheter des armes et soutenir l'Ukraine et, plus récemment, ont même évoqué la perspective d'une intervention militaire et d'une conscription obligatoire.

Et pour couronner le tout, les pays ont ouvert leurs frontières aux Ukrainiens, distribuant même des logements gratuits, contribuant à aggraver et à intensifier le problème de l'immigration dans les pays en question.

Le signe avant-coureur du résultat de ces élections européennes était déjà visible dans l'effondrement des gouvernements parlementaires et les revers aux élections générales qui ont commencé en juin 2022, lors des élections législatives françaises, avec l'effondrement du macronisme. Puis l'effondrement du gouvernement Draghi, et les effondrements de Boris Johnson et de Liz Truss. Puis le triomphe de Robert Fico. Et pendant ce temps, dans toutes les élections nationales et locales, il y avait déjà des augmentations de 3-8% pour les partis anti-système.

Maintenant, je vais formuler quelques remarques spécifiques sur les résultats nationaux de ces élections européennes, en mettant l'accent sur la France et l'Allemagne. Fondamentalement, parce que la France et l'Allemagne sont les thermomètres historiques de l'Europe, ces pays qui ne faisaient qu'un lorsque l'idée impériale a été réactivée en Europe occidentale, sont les centres de diffusion de toutes les nouvelles idées, de tous les nouveaux projets et de toutes les nouvelles tendances au niveau continental.

Le fait que les principaux changements dans les résultats des élections européennes aient eu lieu précisément en France et en Allemagne est en soi indicateur de ce que cela donnera dans les années à venir.

France : En France, le Rassemblement National de Marine Le Pen et Jordan Bardella a atteint environ 32% et a gagné 7 sièges supplémentaires au Parlement européen, mais ce n'est pas le seul parti nationaliste victorieux, car il y a aussi Reconquête d'Eric Zemmour et Marion Maréchal Le Pen qui a obtenu environ 6% des voix et a gagné 5 sièges, de sorte que les nationalistes français ont maintenant 35 sièges au Parlement européen. Le macronisme, les Verts et le centre-droit se sont effondrés, mais la gauche "antisystème" de Mélenchon a légèrement progressé, de même que le socialisme libéral, mais dans l'ensemble, l'hégémonie nationaliste n'est pas absolue à Paris. En général, la "géopolitique interne" des élections françaises se réfère à des variations sur la dualité thalassocratie/tellurocratie, mais où une capitale enclavée est en fait cosmopolite grâce à l'aérocratie (une variation aérienne de la thalassocratie). Toute la France profonde, contrairement à Paris, se sent liée à la terre, au sol, et aux valeurs telluriques de l'ethnicité, de la culture traditionnelle, de la stabilité, de la sécurité, de l'ordre, de la religion, etc.

Tout cela était déjà préfiguré par les Gilets jaunes et la révolte des agriculteurs, où l'on voyait renaître l'imagerie d'un nationalisme révolutionnaire catholique du XIXe et du début du XXe siècle (Maurras, Barrès, etc.), où l'on voyait le contraste entre la ville et la campagne, la campagne étant la gardienne de la "France profonde" et la ville le bastion d'une élite aliénée et cosmopolite. En général, le RN s'est efforcé de se normaliser politiquement de manière pragmatique, en arrondissant les angles et en cherchant à devenir un parti "normal" sur la scène politique française. Cela implique un certain abandon des discours de la génération nationaliste précédente, mais en même temps, nous voyons une position qui va à l'encontre de la géopolitique macronienne, en particulier en ce qui concerne la Russie. Le parti est social-démocrate et protectionniste sur les questions économiques, et défend une ligne anti-immigration, mais qui n'est pas islamophobe ou raciste, ce qui lui permet de recevoir de nombreux votes de la part d'anciens immigrés. Il n'y a pas lieu de débattre de sa position sur Israël, car l'influence sioniste en France est tout simplement trop importante, et tout soupçon, même minime, d'antisémitisme permet déjà au président d'interdire une formation politique (le président français a beaucoup plus de pouvoir que celui du Brésil). Le parti Reconquête, quant à lui, est ultra-sioniste, libéral-conservateur et islamophobe, mais il s'appuie surtout sur la ligne d'Éric Zemmour. Il est intéressant de noter que Marion Maréchal Le Pen s'est déjà manifestée pour proposer une alliance à Le Pen et Bardella, allant à l'encontre de Zemmour.

Allemagne : En Allemagne, l'AfD est le grand vainqueur, avec 16% des voix et une progression de 11 à 15 sièges. Le parti Raison et Justice de Sahra Wagenknecht a obtenu 6% des voix et 6 sièges. Les Verts, les sociaux-démocrates et le reste de la gauche woke ont fondu, la droite libérale-conservatrice et libertaire a stagné, voire s'est quelque peu contractée. Divers partis localistes ou sectoriels ont également réussi à obtenir un ou deux sièges chacun. L'Allemagne, qui est le pays le plus touché par le conflit en Ukraine, a également connu une augmentation inhabituelle de la participation électorale, avec 65%, bien au-dessus de la moyenne européenne de 50%. Cette campagne fait suite à des actes de violence à l'encontre de politiciens de l'AfD et à une tentative de la Juristocratie allemande d'interdire le parti. En outre, elle a eu lieu le même mois que des controverses concernant des chansons anti-immigration qui deviennent très populaires dans le pays, ainsi qu'une interview de l'un des dirigeants de l'AfD dans laquelle il défendait l'honneur de certains combattants allemands de la dernière guerre, en disant qu'ils n'étaient pas tous des criminels et qu'il y avait beaucoup de gens ordinaires parmi eux. Une simple déclaration, mais qui a fait scandale. Le scandale n'a toutefois touché que les médias et ne semble pas avoir affecté le parti.

L'AfD, qui est le premier parti chez les jeunes (plus vous êtes jeune, plus vous avez de chances de voter AfD), qui est déjà le premier parti en Allemagne de l'Est et le deuxième au niveau national, est donc une étoile montante. La géopolitique interne du vote en Allemagne est un peu différente de celle de la France. Ici, la division entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est compte davantage. Bien sûr, comme en France, les métropoles (Berlin et les anciennes "villes libres") voient un niveau plus élevé de vote "woke" et progressiste, mais ce qui est le plus frappant, c'est que l'Est vote AfD et l'Ouest/Sud vote CDU. Dans le cas de l'Allemagne de l'Est, l'AfD est ce qui s'identifie le plus sur la scène allemande à l'ancienne DDR en termes de principes, de valeurs et de culture populaire.

La jeunesse est-allemande est également moins progressiste et, à l'étonnement de beaucoup, les Allemands de l'Est n'ont pas subi un lavage de cerveau ethno-masochiste et un sentiment de culpabilité à l'égard de la Seconde Guerre mondiale comme les Allemands de l'Ouest. Même le récit des crimes de guerre est apparu en RDA bien plus tard et avec un contenu différent de celui de la RFA. Lorsqu'il entend dire que les Allemands doivent se repentir des crimes de leurs grands-pères et donc ouvrir les portes aux immigrants, l'Allemand de l'Ouest s'assoit, pleure, accepte et commence à se battre la coulpe, tandis que l'Allemand de l'Est hausse les épaules ou rit de telles paroles. Il convient également de souligner, comme je le dis toujours, que le libéralisme mis en œuvre en Allemagne de l'Ouest a été bien plus préjudiciable à l'esprit et à la culture du peuple allemand que le communisme de l'Allemagne de l'Est.

L'identité allemande est plus intacte à l'est qu'à l'ouest. Cependant, la CDU en province a ses différences avec la CDU dans les métropoles, de sorte que les Allemands de l'ouest de l'Allemagne profonde votent toujours pour la CDU en pensant qu'il s'agit d'un parti "chrétien-démocrate", tout comme dans les métropoles, ils votent pour la CDU qui est désormais un parti progressiste "modéré" et anti-allemand - suivant le même déclin que la SPD, mais plus lentement.

L'AfD, je vous le rappelle, est le parti le plus "russophile" d'Europe et a même été accueilli récemment par Poutine. Sur le plan économique, elle se situe à la droite du RN français, défendant une idée d'"économie sociale de marché" qui renvoie à l'Allemagne des années 50 et 60. Il compte dans ses rangs des sionistes et des antisionistes. L'Alliance "Raison et Justice", en revanche, est une nouveauté sur la scène politique européenne, presque aussi conservatrice, anti-immigration et russophile que l'AFD, mais évoluant économiquement entre socialisme et social-démocratie.

Puisqu'il s'agit des principaux pays du continent et que c'est là que les changements ont été les plus significatifs, je vais commenter en quelques notes rapides les autres résultats :

Autriche : En Autriche, le FPÖ nationaliste a obtenu un excellent résultat en progressant de 8 points, passant de 17% à 25%, et dispose désormais de 6 sièges au Parlement européen. Toutes les autres forces politiques autrichiennes se sont effondrées, les libéraux-conservateurs perdant 10 points, les sociaux-démocrates 1 point et les Verts 3 points. Sur le plan économique, le parti est similaire à l'AfD, suivant une ligne d'"économie sociale de marché", initiative privée + protection sociale. En politique étrangère, il est favorable au rétablissement des relations avec la Russie et a une position pro-serbe.

Belgique : En Belgique, pays fragmenté entre une moitié flamande (de langue néerlandaise) et une moitié wallonne (de langue française), ce n'est que dans le collège linguistique flamand que l'on trouve des partis nationalistes. Mais il n'y a pas eu de changement significatif dans ce collège. Le VB a gagné 4 points de pourcentage et la NVA a conservé ce qu'il avait, les autres partis ont très peu reculé, de sorte que les pertes ont été réparties. Le VB est un parti nationaliste flamand classique, protectionniste et eurosceptique, avec des tendances russophiles qui se sont atténuées après l'opération militaire (mais il reste critique à l'égard de l'aide militaire et des sanctions adiptées par la Belgique). La NVA est un parti légèrement plus libéral sur le plan économique et n'est pas aussi critique à l'égard de l'immigration, bien qu'il veuille la limiter. La croissance du parti le plus nationaliste et la stagnation du parti le plus modéré indiquent des changements intéressants. Ces élections ont eu lieu en même temps que les élections fédérales et régionales en Belgique. Le gouvernement belge est formé par une coalition de Verts, de Wokes, de libéraux et de démocrates-chrétiens afin d'empêcher les nationalistes d'accéder au pouvoir. Les Verts ayant quasiment disparu lors de ces élections, le gouvernement a été dissous et se restructurera sur une base différente. Mais ne vous attendez pas à des changements significatifs, car il s'agit plutôt d'un jeu de chaises musicales. Les nationalistes ont progressé, mais les libéraux et certains partis de l'ombre ont fait de même.

Bulgarie : En Bulgarie, la seule nouvelle importante a été l'arrivée soudaine du parti nationaliste multipolariste Renaissance, qui est passé de 1% à 14%, obtenant trois sièges et devenant le quatrième parti politique national. Le reste a été un jeu de chaises musicales entre la droite libérale et la gauche libérale. Ces élections se sont déroulées en même temps que les élections nationales, et les résultats ont été les mêmes: les nationalistes ont obtenu 14% des sièges, mais le pays est resté entre les mains des mondialistes. Renaissance est un parti intéressant, anti-Otan, pro-Russie, anti-Woke, etc., mais il n'est pas encore assez fort pour affronter les libéraux bulgares.

Croatie : Pas de changement majeur, avec le Mouvement de la Patrie qui entre au Parlement européen avec 9% des voix, mais aussi en remplaçant les nationalistes de Droit et Justice, qui n'ont pas réussi à rester au Parlement européen. Les élections croates ont eu lieu récemment, et le Mouvement de la Patrie est arrivé en troisième position avec près de 10%, soit une augmentation de deux points de pourcentage. Il a donc formé une coalition avec les libéraux-conservateurs de l'UDC. Le gouvernement de l'UDC lui-même est douteux sur la scène internationale, mais la lassitude à l'égard de l'Ukraine fait déjà sentir ses effets, et le président croate s'est déjà retrouvé sur la liste dite Myrotvorets pour certaines déclarations critiques à l'égard du pays.

Chypre : à Chypre, il ne s'est pas passé grand-chose, mais le Front national populaire semble atteindre un niveau significatif, avec 11% des voix et 1 siège. Pour le reste, le jeu libéral droite-gauche se poursuit.

République tchèque : En République tchèque, les changements ont été minimes, avec seulement quelques transitions entre les partis. Le pays est un "paradis" pour les micro-partis locaux, créés ad hoc, à tendance populiste et semble encore épargné par les vents du changement en Europe.

Danemark : Il y a eu peu de changements significatifs au Danemark, mais c'est parce que le parti social-démocrate "traditionnel" est maintenant anti-immigration et critique de la mondialisation, et qu'il a conservé ses trois sièges au Parlement européen. Le Parti du peuple danois, qui est libéral-conservateur et atlantiste, mais anti-immigration, a conservé un siège. Un nouveau parti conservateur anti-immigration, les Démocrates danois, a également vu le jour et a obtenu un siège.

Estonie, Lettonie et Lituanie : Pas de changement significatif, avec de légères variations entre la droite et la gauche, mais maintien de la ligne russophobe hégémonique.

Finlande : En Finlande, contrairement au reste du continent, la gauche écolo-woke s'est développée, tout comme les libéraux-conservateurs. Les nationalistes du parti finlandais ont fondu, passant de 14% à 7%, ce qui s'explique en partie par le passage d'une ligne pro-russe à une ligne russophobe.

Grèce : la scène politique grecque est statique, à l'exception de l'émergence du parti Solution grecque, un parti à la ligne conservatrice, pro-russe, anti-immigration et populaire au niveau national, qui a remporté 10% des voix aux élections européennes et a obtenu deux sièges. Pour le reste, c'est le jeu habituel entre libéraux de droite et libéraux de gauche.

Hongrie : En Hongrie, le Fidesz a obtenu 45% des voix, ce qui représente un recul, avec une perte de deux sièges. Une nouvelle formation politique "anti-corruption" a soudainement émergé, "Respect et Liberté", qui a déjà obtenu 30% des voix et sept sièges, prenant le relais de la gauche écologiste, qui a quasiment disparu. Il est légitime de se méfier des origines de ce nouveau parti. De son côté, le Mouvement Notre Patrie s'apparente au Jobbik.

Irlande : Le seul pays où les votes sont encore en cours de traitement, mais il y a des indications d'un autre jeu de chaises musicales entre les libéraux de droite et de gauche. Néanmoins, on observe un phénomène intéressant en Irlande, l'un des pays les plus touchés aujourd'hui par le wokisme et l'immigration (et tout cela en l'espace de quelques années, trop vite). Cinq nouveaux partis nationalistes se présentent aux élections, ce qui pourrait entraîner un revirement politique intéressant à l'avenir.

Italie : En Italie, le seul changement significatif est le renforcement de Fratelli d'Italia au détriment de la Lega. Meloni a obtenu 29% des voix et 24 sièges, devant les 21 sièges du PD, parti de gauche. Les Frères d'Italie sont un parti libéral-conservateur, avec un certain discours anti-immigration, mais tout le monde a constaté à quel point le parti a trahi ses promesses après son arrivée au pouvoir. Néanmoins, certains continuent à attendre positivement l'opportunisme de Meloni.

Luxembourg : Dans la micronation d'Europe centrale, les sociaux-démocrates ont remplacé les Verts, et un parti nationaliste, l'Alternative démocratique, a obtenu un siège.

Malte : Pas de changement significatif, les sociaux-démocrates s'affaiblissent au profit des libéraux-conservateurs.

Pays-Bas : Les Pays-Bas ont vu la progression du Parti de la liberté de Geert Wilders, qui a obtenu 17% des voix, contre 3% auparavant, et a remporté six sièges au Parlement européen. Ce parti, atlantiste et sioniste, a réussi à se développer au détriment du Forum pour la démocratie de Thierry Baudet, qui a une ligne plus continentale et critique même le sionisme.

Pologne : En Pologne, les libéraux-conservateurs et les sociaux-démocrates woke se sont effondrés au profit du libéralisme libertaire de la Plate-forme civique, qui gouverne actuellement le pays. Mais les nationalistes polonais de la Confédération sont passés de 5% à 12%, entrant au Parlement européen avec six sièges. La Confédération est un parti national-conservateur typique, qui n'exclut pas les positions russophobes, mais qui est plus rationnel que la moyenne des politiciens polonais.

Portugal : Au Portugal, le Bloc de gauche et le parti socialiste CDU ont fait naufrage. Le parti Chega, qui est libéral-conservateur, anti-immigration, sioniste et atlantiste, a progressé avec 10% des voix et a obtenu deux sièges.

Roumanie : En Roumanie, phénomène étonnamment positif, avec l'émergence de l'Alliance pour l'Union des Roumains, qui suit une ligne nationale-populaire, russophile, anti-immigration et conservatrice, avec 15% des voix (4 ou 5 sièges, ce n'est pas encore défini), devenant une deuxième force politique nationale.

Slovaquie : Les anciennes forces politiques slovaques se sont dissoutes et le paysage politique indique une polarisation entre les "progressistes" (atlantistes) et les patriotes de Fico, représentés par deux partis qui ont obtenu ensemble 31% des voix et six sièges.

Slovénie : Renforcement des conservateurs atlantistes qui passent de 2 à 4 sièges au détriment des écolos.

Espagne : En Espagne, le PP atlantiste a retrouvé son élan politique, progressant de 15 points, et Vox (également libéral et atlantiste, avec des factions minoritaires divergentes) a progressé lentement et inexorablement, avec 10% et 6 sièges.

Suède : En Suède, on assiste à un échec important des Démocrates de Suède nationalistes, qui ont abandonné une vieille ligne continentaliste au profit de l'atlantisme. Les Suédois sont alors simplement revenus aux partis pour lesquels ils avaient voté auparavant.

19:28 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, élections européennes 2024, europe, affaires européennes, union européenne, parlement européen, politique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'Inde se lance dans un nouveau plan quinquennal

L'Inde se lance dans un nouveau plan quinquennal

Leonid Savin

La position de Modi s'est affaiblie, mais il peut encore mener l'Inde sur le droit chemin de l'histoire

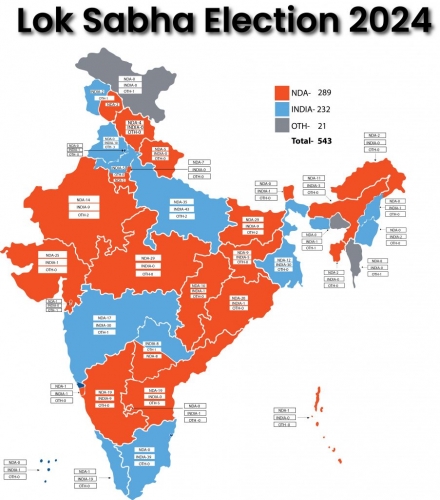

Au début du mois de juin, l'Inde a conclu des élections législatives qui ont duré environ deux mois. Le dépouillement des votes a été relativement rapide et il est apparu que le parti au pouvoir, le Bharatiya Janata Party (BJP), avait perdu un nombre important de sièges par rapport aux dernières élections, il y a cinq ans, passant de 303 à 240 sièges sur les 543 que compte le parlement.

Par ailleurs, pour la première fois en 15 ans, le parti du Premier ministre Narendra Modi n'a pas réussi à remporter la majorité des sièges dans l'État le plus peuplé de l'Inde, l'Uttar Pradesh, qui est une vitrine pour les élections nationales. Il convient de noter qu'il s'agit du centre de la foi de la majorité de la population indienne, qui soutient largement le programme nationaliste hindou de Modi.

Au cours de la dernière décennie, il a représenté l'électorat de base du BJP. Le parti n'y a remporté que 33 sièges, contre 43 pour l'opposition.

Le Premier ministre lui-même a remporté son siège dans l'État représentant la ville sainte hindoue de Varanasi : avec seulement 152.000 voix, contre près d'un demi-million il y a cinq ans.

Le candidat du BJP a également perdu dans la circonscription représentant Ayodhya, bien que Modi y ait inauguré en janvier de cette année un temple hindou qui sème la discorde, construit sur le site de la mosquée historique de Babri qui a été démolie.

Alors pourquoi Modi, qui compte de grands oligarques dans son entourage, tout en utilisant une rhétorique populiste assez intelligente qui inclut la politique étrangère, a-t-il abandonné cette fois-ci ?

Une spirale descendante

Il y a plusieurs raisons à cette chute.

Tout d'abord, nous pouvons nous souvenir de l'époque du cocovid, où de sérieuses restrictions ont été imposées au pays.

Deuxièmement, les tentatives infructueuses de modification de la législation sur l'agriculture, qui ont entraîné des protestations massives de la part des agriculteurs.

Troisièmement, et c'est le plus important, à cause de la lutte pour les alliances.

Alors qu'auparavant les partis d'opposition étaient en concurrence les uns avec les autres, cette fois-ci, une coalition a été formée sous le nom d'I.N.D.I.A. De ce fait, le BJP a dû faire face à des rivaux plus forts dans un certain nombre d'États. Lors des élections de ce groupe, le Congrès national indien a remporté 99 sièges, le Parti Samajwadi 37, le Congrès Trinamool de l'Inde 29, le Dravida Munnetra Kazhagam 22, et des partis plus petits moins d'une douzaine.

Le BJP dispose également d'une coalition appelée National Democratic Alliance (NDA). Le BJP a obtenu 240 sièges, le Telugu Desam 16, le Janata Dal (United) 12 et d'autres encore ont obtenu un seul siège.

Si nous examinons la carte électorale de l'Inde sur la base des résultats des élections, nous constatons une intermittence où les préférences des électeurs changent radicalement d'un État à l'autre et d'un district à l'autre. Seule la partie centrale du pays représente un ensemble de partisans de droite avec de petites inclusions de l'opposition. Dans le sud (Tamil Nadu), au Bengale occidental (fief traditionnel de la gauche) et dans les États chrétiens de Goa et du Kerala, l'I.N.D.I.A. domine.

Les critiques et les organisations de défense des droits de l'homme ont également accusé Modi d'avoir intensifié sa rhétorique anti-musulmane pendant sa campagne électorale, dans le but de mobiliser la majorité hindoue. Lors de ses rassemblements, il a qualifié les adeptes de l'islam de "lakhs" et a affirmé que le principal parti d'opposition, le Congrès indien, redistribuerait la richesse nationale en leur faveur s'il gagnait.

Mais cette stratégie n'a pas réussi à attirer les électeurs hindous du côté du BJP, tout en renforçant le soutien des minorités à l'opposition.

Il existe également d'autres nuances régionales. Par exemple, dans l'État du Jammu-et-Cachemire (également revendiqué par le Pakistan), le BJP a gagné dans les circonscriptions à majorité hindoue de Jammu et d'Udhampur. Dans la vallée du Cachemire, le BJP a refusé de participer aux élections, anticipant une défaite, et n'a soutenu que ses alliés - la People's Conference, l'Apni Party et le Democratic Progressive Party of Azad. Mais même ces derniers ont obtenu des résultats médiocres et aucun candidat de ces partis n'a gagné.

La raison en est qu'en 2019, Modi a annulé l'article 370 de la constitution indienne, privant ainsi le Jammu-et-Cachemire de son autonomie. Anticipant des manifestations de masse, le gouvernement a emprisonné des dirigeants et des militants politiques, coupé Internet pendant des mois et réduit les médias au silence en arrêtant des dizaines de journalistes et en appliquant les lois antiterroristes.

Les élections générales ont donc été une sorte de marqueur de l'état d'esprit du public cachemiri après l'abrogation de l'article 370. Étant donné que le taux de participation a été supérieur à 50 % et que les partisans de la sécession n'ont pas appelé au boycott des élections, on peut conclure que cette participation était "largement motivée par le désir de montrer à New Delhi qu'ils ne sont pas d'accord avec l'abrogation de l'article 370" et que "les Cachemiris veulent utiliser les urnes pour exprimer leur colère contre le Bharatiya Janata Party".

Il est également significatif que Sheikh Abdul Rashid, un ancien membre de l'assemblée législative de l'État du Cachemire du Nord connu sous le nom d'"ingénieur Rashid" de Baramulla, ait remporté l'élection. Il avait auparavant ouvertement appelé au séparatisme et est emprisonné depuis 2019 dans une affaire de financement du terrorisme. Rashid a battu l'ancien ministre en chef du territoire, Omar Abdullah, qui, après le décompte des voix, a déclaré : "Je ne pense pas que sa victoire accélérera sa sortie de prison et que les habitants du nord du Cachemire n'obtiendront pas la représentation à laquelle ils ont droit."

Un autre candidat qui a remporté l'élection, Sarabjit Singh Khalsa, est le fils du père de l'ancien membre de la sécurité Indira Gandhi. C'est lui qui, avec un complice, l'a abattue en 1984 en représailles d'une attaque contre un sanctuaire sikh.

Dans l'État à majorité sikh du Pendjab, l'idéologue d'un État sikh indépendant, le Khalistan, Amritpal Singh, qui est également emprisonné à Assam et inculpé en vertu de la loi sur la sécurité nationale, a remporté la victoire.

Tous ces éléments sont autant de signaux d'alarme pour Modi et les partisans de l'unité indienne.

Choix de l'orientation

Néanmoins, la victoire de Narendra Modi a été reconnue. Après avoir été élu à l'unanimité chef de l'Alliance démocratique nationale (coalition de partis de droite en Inde), chef du BJP à la Lok Sabha (Parlement) et chef du bureau du parti parlementaire du BJP, la présidente Draupadi Murmu l'a invité à prêter serment le dimanche 9 juin. Après la prestation de serment, il doit encore se soumettre à un vote de confiance obligatoire au sein du parlement nouvellement constitué.

Entre-temps, au sein du BJP, il y a une opposition à Modi. Il s'agit de son collègue du Maharashtra, le ministre des transports routiers Nitina Gadkari (photo), qui est considéré comme une future alternative au Premier ministre.

Auparavant, dans son État, il a été président du BJP avant de devenir président national du parti.

Lorsque tout le monde s'est levé pour accueillir le Premier ministre dans la salle centrale du Parlement la semaine dernière, M. Gadkari ne s'est pas levé de son siège, ce qui a été considéré comme un défi ouvert à M. Modi. Et maintenant, même au niveau narratif, ce n'est plus un gouvernement Modi, mais un gouvernement NDA, puisque le BJP n'a pas réussi à obtenir la majorité à lui tout seul. Les observateurs ont des points de vue différents sur l'avenir politique de l'Inde.

Mohamed Zeeshan, chroniqueur pour The Diplomat, estime que "durant le précédent mandat de Modi, l'Inde s'est effectivement détachée de l'ordre international libéral. Alors que Modi concentrait le pouvoir à New Delhi et cherchait à faire accepter le nationalisme hindou par le monde entier, l'Inde s'est fortement éloignée des normes occidentales en matière de démocratie, de droits de l'homme et de droit international.

Le puissant nationalisme de Modi l'a conduit à mener une politique étrangère plus risquée, notamment en tentant de persécuter les dissidents à l'étranger et de surveiller la diaspora. L'affaiblissement des institutions démocratiques en Inde a également mis New Delhi sur le pied de guerre contre les institutions multilatérales qui, selon Modi, sont dominées par les normes occidentales".

Tout cela, selon l'auteur, a réduit les lignes de contact entre l'Inde et l'Occident, alors même que New Delhi commence de plus en plus à parler de paix dans les termes utilisés par Pékin et Moscou. Il reste à voir comment le nouveau gouvernement abordera ces questions. Mais on peut raisonnablement penser que la poursuite de bon nombre de ces politiques controversées sera plus difficile maintenant que Modi doit compter sur le soutien d'alliés qui ne partagent pas sa vision nationaliste hindoue du monde".

Le chroniqueur de Pakistan Tribune, Shahzad Chaudhry, déclare : "Sur le plan géopolitique, Modi a réussi à faire entrer l'Inde dans la cour des grands, si ce n'est dans le haut du tableau. La combinaison de décennies de développement socio-économique et d'une diaspora très prospère a permis de surmonter l'inertie de la banalité. Modi s'en est servi comme d'un levier pour faire de la place à l'Inde. Il reste à voir comment il transformera cette opportunité en héritage - l'Inde n'est pas exempte de défauts et de conflits dans la région, en particulier au Cachemire -".

La seule autre possibilité, du point de vue pakistanais, est que l'Inde suive la voie de la Chine, qui consiste à préserver ses gains économiques, à sortir davantage de personnes de la pauvreté, à renforcer sa capacité économique et sa position, et à reporter la plupart des questions géopolitiques à une date ultérieure, à moins qu'il n'y ait une possibilité d'atteindre des objectifs géostratégiques sans déclencher une guerre.

De cette manière, l'Inde peut accroître son poids stratégique en termes géopolitiques et "elle est susceptible de devenir la troisième plus grande économie d'ici 2030, ce qui ne peut que renforcer sa position dans le monde".

Avec un net penchant pour la multipolarité, il est clair que l'Inde devra compter en premier lieu avec la Chine, mais aussi avec ses voisins. En ce qui concerne les relations avec la Russie, il est peu probable que le rééquilibrage du parlement et du nouveau gouvernement conduise à un changement de cap. L'Inde, quelle que soit la personne à la tête du pays, est intéressée par le développement des relations avec la Russie dans de nombreux domaines.

Par ailleurs, il existe dans ce pays un lobby pro-américain, dont une partie importante est présente parmi les militaires, qui justifie la coopération avec Washington par les menaces hypothétiques de la Chine et du Pakistan. Toutefois, les militaires devraient également reconnaître que la configuration politique est en train de changer, que les États-Unis sont loin, tandis que les principales forces des BRICS+, qui façonnent actuellement l'ordre du jour futur, sont proches, et qu'avec les membres de cette association, elles devront déterminer l'ordre mondial.

Source : https://regnum.ru

12:13 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, inde, asie, affaires asiatiques, politique internationale, bjp, narendra modi |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le sénateur américain Graham ne veut pas laisser la "mine d'or" qu'est l'Ukraine à la Russie et à la Chine

Le sénateur américain Graham ne veut pas laisser la "mine d'or" qu'est l'Ukraine à la Russie et à la Chine

La guerre en Ukraine est une question d'intérêts économiques américains solides

Bernhard Tomaschitz

Source: https://zurzeit.at/index.php/us-senator-graham-wollen-goldgrube-ukraine-nicht-russland-und-china-ueberlassen/

Selon le récit occidental, le soutien à l'Ukraine a pour but de défendre les "valeurs" occidentales et la "démocratie". Ceux qui croient cela sont soit de bonne foi, soit des imbéciles. La guerre par procuration menée par l'OTAN contre la Russie en Ukraine sert plutôt les intérêts géopolitiques des États-Unis et les intérêts économiques les plus solides de Washington.

Lindsey Graham a confirmé dans l'émission "Face the Nation" de la chaîne CBS qu'il ne s'agissait pas d'une "théorie du complot" lancée par des "pseudo-poutinistes". Selon la transcription, l'influent sénateur de Caroline du Sud, qui se pose régulièrement comme un belliciste, a déclaré : "Les Ukrainiens sont assis sur dix à douze milliards de dollars de minéraux importants dans leur pays. Ils pourraient être le pays le plus riche de toute l'Europe. Je ne veux pas laisser cet argent et cette fortune à Poutine pour qu'il les partage avec la Chine. Si nous aidons l'Ukraine maintenant, elle peut devenir le meilleur partenaire commercial dont nous ayons jamais rêvé". Partenaire commercial pour les sociétés minières américaines, sans nul doute.

Et le républicain de poursuivre : "Ces dix à douze milliards de dollars de ressources naturelles importantes pourraient être utilisés par l'Ukraine et l'Occident, plutôt que d'être donnés à Poutine et à la Chine. La façon dont l'Ukraine sortira de sa situation actuelle est très importante. Aidons-les à gagner une guerre que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Trouvons une solution à cette guerre. Car ils sont assis sur une mine d'or. Donner à Poutine dix ou douze milliards de dollars pour des minéraux importants qu'il va partager avec la Chine est ridicule".

L'Ukraine possède d'importants gisements de minerai de fer et de titane, de lithium et de charbon. Le minerai de titane est d'une immense importance pour la construction de moteurs et de turbines, la technologie énergétique ainsi que l'aérospatiale et l'aviation, et le lithium pour la fabrication de batteries pour les voitures électriques.

11:14 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lindsey graham, ukraine, europe, affaires européennes, politique internationale, actualité, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 13 juin 2024

Washington contre l'Inde. Même lorsque New Delhi est en concurrence avec Pékin...

Washington contre l'Inde. Même lorsque New Delhi est en concurrence avec Pékin...

Enrico Toselli

Source: https://electomagazine.it/washington-contro-lindia-anche-quando-nuova-delhi-fa-concorrenza-a-pechino/

Être stupide n'est pas un défaut indispensable, mais cela aide pour se hisser au sommet des institutions américaines. Andrea Marcigliano a rappelé hier le nouveau front ouvert par Washington contre New Delhi, coupable d'avoir conclu un accord avec l'Iran pour le développement d'un port iranien qui renforcera les relations commerciales entre les deux pays. L'Inde, parmi les pays du groupe Brics, est le plus engagé à maintenir de bonnes relations avec l'Occident collectif, mais pour les idiots qui conseillent Biden, cela n'a pas suffi. Et puisqu'ils sont les "gentils", ils peuvent aussi menacer de sanctions leurs amis.

Après tout, la mission de Washington est d'exporter la démocratie et la civilisation, même avec des bombes mais, à ce stade, surtout avec des sanctions.

Si les conseillers de Biden étaient moins idiots et ignorants, ils auraient réalisé que l'accord Iran-Inde est conçu pour concurrencer un accord similaire entre la Chine et le Pakistan. Accord sino-pakistanais qui, en théorie, devrait inquiéter Washington au plus haut point. Mais lorsque l'arrogance s'ajoute à la stupidité, il devient difficile de ne pas faire de dégâts. Ainsi, pour punir Modi, les Etats-Unis sont intervenus dans la campagne électorale indienne, dans une campagne électorale qui a duré plusieurs semaines. Ils n'ont pas réussi à modifier le résultat final, mais ils ont considérablement réduit le succès escompté de Modi. L'Union indienne devra maintenant décider si elle s'aligne sur l'avertissement ou si elle pense à se venger.

Quoi qu'il en soit, les relations commerciales dans la région se poursuivront et ne se limiteront pas à l'Iran et à l'Inde ou à la Chine et au Pakistan. En effet, dans les deux cas, les pays d'Asie centrale, jusqu'à la Russie et la Turquie, seront concernés. Et ce n'est pas la stupidité des têtes pensantes qui gravitent autour de M. Biden qui freinera un processus irréversible. Qui, soit dit en passant, a déjà commencé à impliquer l'Afghanistan des talibans. Un nouveau succès de l'arrogance américaine.

21:36 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, inde, états-unis, asie, affaires asiatiques, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La guerre des narratifs

La guerre des narratifs

Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/guerra-di-narrazioni/

La guerre se joue à plusieurs niveaux. Il y a l'opposition des hommes, des armes... et celle des narratifs.

Et les narratifs qui s'opposent sont... influents. Ils ne sont pas seulement des mots. Mais des textes, des films, des récits qui motivent, qui expliquent. Qui affectent. Car les mots sont des pierres. Et des armes.

Et la guerre, surtout la guerre moderne, est avant tout une guerre psychologique. Le Viêt Nam l'a prouvé. Les États-Unis n'ont pas été vaincus par les armes de leur ennemi, mais par l'effondrement de l'opinion publique nationale. Un effondrement moral et psychologique.

Aujourd'hui, dans le conflit russo-ukrainien, deux narratifs partisans et différents s'opposent. Absolument antithétiques et inconciliables l'un avec l'autre.

Pour la partie ukrainienne, et pour l'OTAN, nous sommes confrontés à une agression russe, motivée uniquement par la volonté d'un dictateur impitoyable, avide de reconquérir l'empire qui était autrefois l'URSS.

Une agression qui constituerait la première étape d'une attaque contre l'ensemble de l'Occident. Car Poutine est, nous dit-on, le nouvel Hitler. Comme cela a été souligné et proclamé du haut de la chaire, récemment, en Normandie. Lors des célébrations pompeuses du jour J.

Du côté russe, l'opération spéciale - car le mot guerre n'est jamais utilisé - a été rendue nécessaire par les massacres de civils russes dans le Donbass par les milices nazies de Kiev. Parce que Zelenski est un nazi - bien qu'issu d'une famille juive - et que les nazis sont ses bailleurs de fonds et ses soutiens étrangers. Tout comme George Soros, juif d'origine hongroise.

Dans les deux récits, il y a quelques noyaux de vérité, cependant falsifiés par une pléthore de mensonges. Il est vrai que la Russie a envahi l'Ukraine. Mais il est également vrai qu'il y a eu un nettoyage ethnique dans le Donbass et que Kiev a totalement ignoré les accords de Minsk. Avec le soutien de Washington et du collectif occidental.

En réalité, ce conflit ne représente que la dernière étape (pour l'instant) d'une longue guerre entre Washington et Moscou. Elle a commencé immédiatement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et dont le premier acte a été le plan dit Marshall.

Cette guerre est d'ailleurs l'héritière directe du Grand Jeu qui oppose depuis trois siècles les empires russe et britannique. L'empire américain en est l'héritier direct.

Le nazisme et Hitler n'y sont pour rien, pas plus que les choux. Ils ont été liquidés par les deux rivaux historiques, Moscou et Washington, qui voyaient en eux une menace pour leurs intérêts et leurs objectifs.

Pour des raisons différentes, bien sûr.

La Russie parce qu'elle voyait sa primauté sur l'Eurasie menacée par la croissance et l'expansion allemandes.

Les États-Unis, parce qu'ils voyaient dans l'Allemagne hitlérienne un rival économique redoutable. Capable de les exclure du marché européen.

Mais Hitler était mauvais... oui, mais s'il avait été le dictateur du Gabon, personne n'aurait pris la peine de lui faire la guerre.

Et la Seconde Guerre mondiale aurait eu lieu même si la NSDAP n'avait pas été au pouvoir en Allemagne.

Aujourd'hui, l'accusation d'être nazi portée contre l'ennemi est réciproque. Et, dans les deux cas, instrumentale. Les causes et les objectifs du conflit sont tout à fait différents. Et bien plus anciens. Cependant, cette diabolisation de l'ennemi, par le biais de récits opposés, rend toute forme de règlement extrêmement difficile. On peut négocier la paix avec quelqu'un dont les raisons sont différentes des nôtres, mais néanmoins acceptables.

Pas avec l'incarnation du Mal absolu.

Et, en cela, il faut reconnaître que Poutine maintient, avec une certaine sagesse, deux niveaux différents de narration.

L'un, plus enflammé, pour maintenir le front intérieur contre l'"agression nazie". Il l'incite à la nouvelle grande guerre patriotique.

L'autre, tourné vers l'extérieur, plus... diplomatique. Ouverte à la négociation et visant à éviter l'affrontement frontal.

Mais sur le front opposé, le récit apparaît presque univoque et monolithique. Poutine est Hitler. Il est le Mal et doit être anéanti avec toute la Russie. C'est un point final.

Il n'y a aucun espoir de négociation.

Du moins pour l'instant.

21:05 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : narratifs, actualité, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Colonel Gerold Otten : « L'intérêt de l'Allemagne, c'est d'obtenir la fin de la guerre en Ukraine »

Colonel Gerold Otten : « L'intérêt de l'Allemagne, c'est d'obtenir la fin de la guerre en Ukraine »

Source: https://www.pi-news.net/2024/06/otten-deutschlands-interesse-muss-es-sein-ein-ende-des-ukraine-krieges-zu-erreichen/

Gerold Otten est colonel de réserve et a travaillé à l'école des officiers de la Luftwaffe à Fürstenfeldbruck.

Gerold Otten, membre du Bundestag pour l'AfD, représentait son parti à la réunion de printemps de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN qui s'est tenue à Sofia du 24 au 27 mai et au cours de laquelle la Déclaration 489 « Standing with Ukraine until Victory » a été adoptée. PI-NEWS s'est entretenu avec l'ex-colonel de l'AfD au sujet de cette réunion et des tensions géopolitiques actuelles.

PI-NEWS : Vous avez été le seul délégué à Sofia à voter contre la Déclaration 489. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision ?

GEROLD OTTEN : La déclaration est de facto un chèque en blanc pour l'Ukraine ! Le document ne précise pas non plus ce qu'il faut entendre par une "victoire de l'Ukraine" et surtout comment celle-ci doit être obtenue militairement. Les exigences maximales de l'Ukraine concernant le rétablissement total du statu quo ante bellum, c'est-à-dire de la situation d'avant 2014, ne sont pas non plus réalistes à mon avis.

Dans vos déclarations, vous insistez sur la nécessité d'une politique souveraine pour l'Allemagne. Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par là et comment cela pourrait être mis en œuvre dans le contexte des décisions de l'OTAN sur la crise ukrainienne ?

La question fondamentale pour les décisions en matière de politique de défense et de sécurité devrait toujours être la suivante : Qu'est-ce qui va dans l'intérêt de l'Allemagne ? Je représente ici la Realpolitik, qui, en cas de conflit, mise sur des solutions négociées, un équilibre des intérêts et des compromis. Dans ce contexte, une politique « guidée par des valeurs », telle que la promeut le gouvernement fédéral, est totalement inutile et contre-productive, voire même dangereuse ! L'intérêt de l'Allemagne doit être de mettre fin à la guerre et d'instaurer un ordre d'après-guerre qui limite également la potentialité de tout conflit futur !

La tentative des pays de l'OTAN de vouloir décider de la guerre par une "paix victorieuse" en Ukraine, c'est, à mon avis, jouer avec le feu et ne vas certainement pas dans l'intérêt de l'Allemagne.

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a demandé la levée des restrictions sur l'utilisation des systèmes d'armes occidentaux afin de pouvoir également attaquer des cibles en Russie. Quelle est votre opinion à ce sujet ?

Je pense que cette décision est mauvaise. D'un point de vue militaire, elle vise à réduire la pression sur les forces armées ukrainiennes en difficulté. Il est toutefois plus que douteux qu'elle y parvienne. En revanche, sur le plan politique, une telle décision suscite des réactions de la part de la partie adverse. Depuis le début de la guerre, nous assistons à une spirale d'escalade incessante. Ce qui était exclu hier est devenu réalité aujourd'hui. Où cela va-t-il s'arrêter ? Au sein du gouvernement fédéral, personne ne semble s'interroger sur le prix qu'il peut en coûter à l'Allemagne de vouloir obtenir une « paix victorieuse » en Ukraine.

Stoltenberg a également souligné que l'OTAN ferait tout son possible pour empêcher une extension de la guerre aux pays de l'OTAN. Voyez-vous une contradiction à ce niveau dans son discours ? Si oui, comment pensez-vous que l'OTAN devrait adapter sa stratégie ?

Il y a une contradiction évidente : d'un côté, il faut empêcher l'escalade du conflit. Mais dans le même temps, les limites actuellement imposées à l'utilisation des armes, qui ont été livrées, sont supprimées, légitimant ainsi les attaques sur le territoire russe. Les pays de l'OTAN devraient changer complètement de stratégie pour éviter une extension de la guerre. Les livraisons d'armes non conditionnées à l'Ukraine ainsi que les autres soutiens logistiques et financiers doivent être progressivement supprimés et des pressions doivent être exercées sur l'Ukraine pour qu'elle s'engage enfin sans réserve dans des négociations en vue d'un cessez-le-feu.

La déclaration 489 demande la poursuite des livraisons d'armes à l'Ukraine, mais ne définit pas clairement ce que signifierait une 'victoire' de l'Ukraine. Comment interprétez-vous un telle 'victoire' et quels risques voyez-vous dans cette définition peu claire ?

Du point de vue de l'Ukraine, la 'victoire' signifie le rétablissement complet de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Du point de vue ukrainien, cela signifierait donc le retour aux frontières d'avant 2014, y compris la Crimée. C'est là aussi que réside le risque. En tentant d'envahir la Crimée, la Russie franchirait la ligne rouge. Il y aurait un risque d'escalade incalculable.

Le président Zelensky a qualifié la Russie d'État terroriste et a affirmé que la Russie n'utiliserait les cessez-le-feu que pour s'armer. Comment évaluez-vous cette déclaration et quel est son impact sur les efforts de paix internationaux ?

Avec une telle propagande, Zelensky tente de conserver à son profit le soutien militaire et financier de l'Occident. C'est une question de survie pour lui et son régime. En diffamant la Russie comme un "État terroriste", ce qui vaut donc aussi pour le président Poutine, ce dernier est perçu comme partenaire inacceptable dans les négociations et pourparlers de paix et tous les efforts en vue d'établir la paix sont ainsi torpillés.

Vous avez souligné que l'AfD poursuit une perspective à long terme pour les intérêts de l'Allemagne. Quelles mesures proposez-vous pour protéger ces intérêts tout en garantissant la sécurité internationale ?

L'Allemagne doit d'abord retrouver une capacité de défense. C'est l'élément clé de la protection des intérêts de l'Allemagne. L'Allemagne contribuerait ainsi de manière significative à la sécurité internationale, notamment en raison de son potentiel de dissuasion.

Comment jugez-vous la position actuelle de l'OTAN dans son ensemble, notamment en ce qui concerne l'équilibre entre le soutien à l'Ukraine et l'évitement d'un conflit direct avec la Russie ?

C'est un exercice d'équilibre. L'OTAN est tiraillée entre les intérêts des différents pays membres. D'un côté, il y a les États qui, en interne, cherchent de plus en plus d'autres solutions que celle de soutenir toujours davantage l'Ukraine en lui envoyant des armes, voire en lui envoyant des troupes au sol. De l'autre côté, on trouve par exemple les pays baltes et la Pologne, qui se sentent directement menacés par la Russie et demandent donc un soutien militaire aussi large que possible à l'Ukraine. L'OTAN ne doit cependant pas se laisser entraîner et répondre à de telles demandes, car elles comportent un risque d'escalade incalculable et le danger d'une confrontation directe avec la Russie.

Quelles alternatives à la stratégie actuelle de l'OTAN proposeriez-vous pour résoudre le conflit en Ukraine ?

Une initiative internationale doit être lancée en vue de négociations de cessez-le-feu. L'OTAN, l'ONU et d'autres organisations internationales telles que l'OSCE pourraient y participer. Le conflit doit en tout cas être résolu à la table des négociations. Il n'y aura pas de victoire militaire pour l'Ukraine.

Quelle a été la réaction au sein de l'AfD et du parlement allemand à votre décision de voter contre la Déclaration 489 ? Avez-vous reçu un soutien pour votre position ?

Les réactions au sein de l'AfD ont toutes été positives. J'ai reçu beaucoup de soutien et de félicitations pour ma décision. Cependant, le Parlement allemand n'en a pas tenu compte.

Comment évaluez-vous le rôle de l'Allemagne au sein de l'OTAN, en particulier au regard des tensions géopolitiques actuelles ?

L'Allemagne a malheureusement peu d'influence au sein de l'OTAN. Bien que notre contribution financière soit très importante, l'Allemagne n'a qu'un faible poids politique en termes de décisions dans les tensions géopolitiques actuelles. Au sein de l'OTAN, ce sont toujours les États-Unis qui donnent le ton. J'estime que les chances, mais surtout la volonté, de l'Allemagne de jouer un rôle plus actif au sein de l'Alliance sont faibles.

Après une longue résistance, Berlin autorise l'Ukraine à attaquer des cibles en Russie avec des armes allemandes. Pourtant, Olaf Scholz se présente dans la campagne électorale comme un chancelier de la paix. Comment évaluez-vous cette contradiction ?

Dans cette situation, le chancelier Olaf Scholz est à mon avis un homme coincé, qui n'a qu'une faible marge de manœuvre politique. Après que le président américain Joe Biden a autorisé l'utilisation des armes livrées par les États-Unis contre la Russie, Scholz a dû lui aussi suivre le mouvement. Dans ce contexte, il sera également intéressant de voir s'il peut maintenir son refus de livrer des systèmes Taurus à l'Ukraine.

Monsieur Otten, merci beaucoup pour cette interview.

20:06 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, entretien, gerold otten, afd, ukraine, politique internationale, europe, allemagne, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 12 juin 2024

Conférence sur la paix : l'UDC estime que la neutralité de la Suisse est menacée

Conférence sur la paix : l'UDC estime que la neutralité de la Suisse est menacée

Source: https://opposition24.com/politik/friedenskonferenz-svp-sieht-neutralitaet-der-schweiz-bedroht/

Le groupe UDC est préoccupé par ce qui se passe autour de la conférence du Bürgenstock des 15 et 16 juin 2024. Les efforts de paix doivent être salués dans leur principe. Il apparaît toutefois que la neutralité suisse n'est plus reconnue par toutes les parties au conflit : la Russie a déjà clairement fait savoir qu'elle ne souhaitait pas participer à la conférence du Bürgenstock.

Ce refus est une conséquence de la prise de position précipitée du Conseil fédéral après le début de la guerre en Ukraine et de l'acceptation sans réserve par la Suisse des sanctions de l'UE. En cédant à la pression internationale, le Conseil fédéral a malheureusement renoncé aux principes éprouvés de la neutralité suisse.

Le groupe UDC demande :

- Si le processus de paix doit avoir une chance, la conférence du Bürgenstock ne doit pas se transformer en une conférence unilatérale de propagande en faveur de l'armement. Le Conseil fédéral a la responsabilité de veiller à ce que la conférence du Bürgenstock ne conduise pas à une nouvelle escalade et ne détruise pas définitivement la neutralité suisse.

- Que toutes les parties au conflit soient impliquées et que l'on ne donne pas l'impression que la Suisse organise une conférence pour les parties adverses de la Russie. Cela serait désastreux et impliquerait encore plus la Suisse dans ce conflit. Le Conseil fédéral doit donc tout mettre en œuvre pour que la partie russe participe également à la conférence du Bürgenstock. Cela implique une invitation écrite officielle de la Russie par la Confédération.

Par ailleurs, le groupe UDC a réaffirmé à l'unanimité que le Conseil fédéral devait revenir immédiatement aux principes éprouvés de la neutralité suisse:

- La neutralité suisse doit être permanente et sans exception.

- La neutralité suisse doit être armée: avec une armée capable de défendre et de protéger le pays et sa population de manière autonome en cas d'attaque.

- La Suisse ne doit pas adhérer à des alliances militaires ou de défense.

- La Suisse ne doit pas participer à des conflits militaires entre pays tiers.

- La Suisse renonce à des mesures de coercition non militaires, c'est-à-dire à des « sanctions », à l'encontre d'Etats en guerre.

- La Suisse continue à respecter ses obligations envers l'ONU.

- La Suisse empêche les autres Etats de contourner les mesures de coercition non militaires via la Suisse.

- La Suisse utilise sa neutralité perpétuelle pour les « bons offices » afin de prévenir et de résoudre les conflits.

- La Suisse veut être respectée par tous les pays du monde comme un pays neutre ferme et fiable.

Source : Déclaration du groupe UDC sur la conférence du Bürgenstock.

21:04 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : suisse, actualité, neutralité, politique internationale, europe, affaires européennes, udc |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Poutine dénonce la dépendance de l'Allemagne vis-à-vis des Etats-Unis

Poutine dénonce la dépendance de l'Allemagne vis-à-vis des Etats-Unis

Par Elena Fritz

Source: https://www.pi-news.net/2024/06/putin-prangert-deutschlands-abhaengigkeit-von-den-usa-an/

Lors d'une conférence de presse tenue mercredi à l'occasion du Forum économique de Saint-Pétersbourg, le président russe Vladimir Poutine a profité de l'occasion pour exprimer ses critiques à l'égard de l'Allemagne et pour aborder les tensions actuelles qui sèment la discorde entre les deux pays. Poutine, qui considère l'Allemagne comme l'un des pays les plus hostiles, s'est penché de près sur les décisions politiques de Berlin et a mis en lumière les conséquences importantes qui s'ensuivront pour les relations germano-russes.

Poutine s'est montré particulièrement préoccupé par l'apparition de chars allemands en Ukraine, qu'il a qualifiée de choc moral et éthique pour la Russie. Il a souligné que la livraison de missiles à Kiev avait irrémédiablement endommagé les relations diplomatiques entre Berlin et Moscou. Pour M. Poutine, ces mesures de soutien militaire sont le signe d'une hostilité et d'une méfiance croissantes envers la Russie.

Un autre point central de sa critique était la dépendance croissante de l'Allemagne vis-à-vis des États-Unis. Poutine a fait valoir que l'Allemagne n'agissait plus de manière autonome en matière de défense et d'information et que cette dépendance limitait massivement la liberté de décision de Berlin. Selon M. Poutine, cette situation oblige la politique allemande à prendre des mesures qui ne sont pas dans l'intérêt supérieur du pays, mais qui servent plutôt les objectifs stratégiques de Washington.

En ce qui concerne les conséquences économiques des tensions politiques, M. Poutine a souligné que la rupture des relations énergétiques entre la Russie et l'Allemagne avait un effet dévastateur sur l'industrie allemande. Sans les livraisons d'énergie à bas prix de la Russie, les entreprises allemandes perdraient leur compétitivité, ce qui pourrait entraîner à long terme des dommages économiques et des pertes d'emplois considérables.

Poutine a également établi des parallèles historiques pour étayer ses arguments. Il a mis sur le tapis le fait que l'Allemagne n'a jamais été pleinement souveraine après la Seconde Guerre mondiale et a vivement critiqué le gouvernement allemand pour avoir tacitement accepté le sabotage des gazoducs Nord Stream.

Le discours de Poutine ne met pas seulement en évidence les tensions actuelles, il laisse également entrevoir l'espoir que des changements politiques en Allemagne pourraient permettre de normaliser les relations. Le soutien à une politique plus souveraine et à des partis comme l'AfD pourrait jouer un rôle décisif à cet égard.

Poutine s'est exprimé avec une clarté et une urgence qui mettent en évidence le profond fossé entre les pays et la nécessité de revoir la politique étrangère allemande. À l'heure où l'Allemagne doit retrouver son indépendance et faire passer les intérêts de ses citoyens au premier plan, l'AfD pourrait faire office de voix de la raison et de la souveraineté nationale. Cette perspective offre une opportunité non seulement pour les relations germano-russes, mais aussi pour le renforcement de l'Allemagne sur la scène internationale.

Qui est Elena Fritz?

Qui est Elena Fritz?

La collaboratrice du site PI-NEWS Elena Fritz, est née le 3 octobre 1986, elle est arrivée en Allemagne il y a 24 ans en tant qu'Allemande de Russie. Après son baccalauréat, elle a étudié le droit à l'université de Ratisbonne et a obtenu un diplôme avec succès. Elle s'est engagée dans l'AfD depuis 2018, a fait partie du comité directeur du parti dans l'État de Bavière de 2019 à 2021 et s'est présentée comme candidate directe au Bundestag en 2021. Elle est l'heureuse mère d'un petit garçon de trois ans. Cliquez ici pour accéder au canal Telegram d'Elena Fritz: https://t.me/global_affairs_byelena

20:28 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vladimir poutine, russie, allemagne, europe, affaires européennes, actualité, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 07 juin 2024

La technologie n'est pas tout ce qu'elle devrait être

La technologie n'est pas tout ce qu'elle devrait être

Ayhan SÖNMEZ

Source: https://adimlardergisi.com/2024/06/03/teknoloji-olmasi-gereken-her-sey-degil/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0eAptphcakZ6eKizGKb8VkQZWBTOMN85UimCgHsqByPkKvRoO8lV1cC2I_aem_AXXQRJb9D-wPOFhWb8U20vwL5wytzZ-IEAh-w6xJtkmNOHusffIkex5EpDEAkgjyVXwbpVZKsQTdu0USicbJv0Ad

La poudre à canon a alimenté l'ère coloniale et les bombes atomiques ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale. Il n'est donc pas surprenant que l'Occident ait un penchant pour les armes qui changent la donne. Des robots soldats aux armes spécialisées, il a dépensé des sommes colossales dans des technologies de pointe qui promettent de porter leurs fruits chaque jour.

Mais les guerres se gagnent avec des armes bon marché et faciles à produire. Lorsque vous envoyez des missiles à deux millions de dollars pour détruire des drones houthis à deux mille dollars, vous avez perdu la guerre. Comme vous disposez d'un nombre limité de missiles coûteux, vous pouvez facilement être saigné à blanc par des drones bon marché. Une fois que c'est fait, votre adversaire peut faire exploser son artillerie lourde. L'Iran a utilisé cette méthode lors de son attaque contre Israël le 13 avril 2024.